传播鼠疫和巴尔通氏体等病原的罪魁祸首---跳蚤

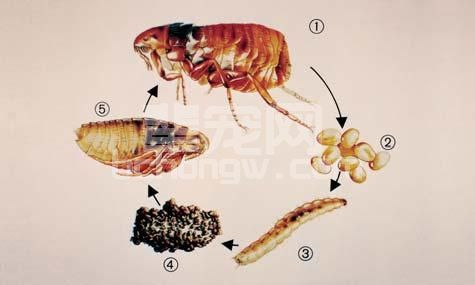

跳蚤在地球上已经存在了大约6千万年之久,考古学家在史前哺乳动物身上就已经发现了跳蚤感染的证据。已发现的2000多种跳蚤及其亚种中约有95%寄生在哺乳动物身上;另外的5%则寄生在鸟类身上。基于不同温度以及湿度条件下,跳蚤的生命周期从最短14天到最长140天不等。大多数种类跳蚤的发育过程可以分为3个阶段:孵卵期、蜕变期(从一龄幼虫发展为蛹)、从蛹发展为成蚤期。(见图1)

跳蚤生活史:1 成年雌性跳蚤,2卵,3幼虫,4蛹,5早期成蚤

雌性跳蚤的产卵数量要取决于宿主梳理毛发行为、宿主生理状况和宿主外周血液循环中荷尔蒙等因素。有报道称,在寄生跳蚤的未梳理毛发的猫身上,每天有11-46只跳蚤卵,在113天以上则超过2000只的跳蚤卵。在相对适宜的外部和内部小环境里:如适当温度、较高的相对湿度及充足的作为营养来源的成蚤排泄的血便时,犬猫跳蚤幼虫将经历3个幼龄期。

早期成蚤是跳蚤的最后化蛹阶段。跳蚤幼虫在该阶段完成脱皮,但仍旧会在茧内存留一段时间。缺乏宿主或者是在象严冬和仲夏这样不适于生存的环境条件时,保持早期成蚤形态是延长跳蚤生存时间的一个理想方式。压力和温度作为潜在宿主出现的信号,会决定跳蚤蛹期时间的长短,从蛹生长为早期跳蚤的阶段大致从10天至6个月不等。兽医师必须向宠物主人强调:应用药物控制消灭环境中这种被称为 “蛹窗口期”的早期跳蚤是成功控制跳蚤的重要环节。 在最后一个阶段,成年跳蚤一旦形成,就立即寻找宿主并吸食血液。基于周围气候条件,未吸血的成蚤的存活期从20天到62天不等。跳蚤在第一次吸血之后必须继续吸血并进行繁殖,才能保持其自身的新陈代谢平衡。一只雌性猫蚤的吸血量为每天13.6μl(±2.7μl),这相当于其自身重量的15倍左右。

感染跳蚤动物的理毛行为会严重影响其身上成年跳蚤的存活期和寿命。限制宿主的理毛活动将使得猫蚤在宿主身上的存活期至少在133天以上。

跳蚤品种的多样性及其分布

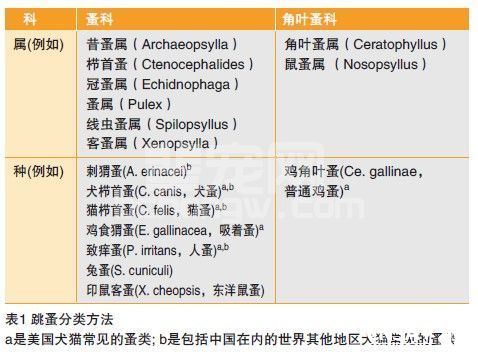

全球已发现超过2000多种跳蚤及其亚种,其中大多数都属于家庭蚤科(families Pulicida)和角叶蚤科(Ceratophyllidae)。两类蚤都有其各自的宿主(包括犬和猫)(见表1)。

全球都分布有以犬栉首蚤(C. canis)和猫栉首蚤(C. felis felis)为代表的栉首蚤属(Ctenocephalides)。栉首蚤属于蚤科,是寄生在犬猫身上最重要的跳蚤种类。

猫的栉首蚤类(C. felis)(见图2) 最早被分为4个亚种:猫栉首蚤(C. felis. felis,呈全球性分布,从热带地区到处于长期零度以下的温带地区均有分布),东洋猫栉首蚤(C.felis orientis,东南亚以及东印度),达马拉兰猫栉首蚤(C.felis damarensis,仅限于非洲)以及线虫猫栉首蚤(C.felis strongylus,仅限于非洲),后两个亚种近来被建议归为全新的一个属。现在猫栉首蚤(C. felis. felis)通常都是指猫的所有栉首蚤类(C. felis),本文全篇沿用此称谓。

图2.限制理毛的宿主身上出现跳蚤存活133天的例子(见参考5)

跳蚤感染的临床症状

除了作为潜在媒介能够携带大量疾病病原外)(见表3),跳蚤本身也能够引起许多疾病(如下)。由跳蚤直接或间接引起的小动物皮肤疾病的数量可能大大超过由不同病因引起的所有皮肤疾病的总和。

在2006年英国的一项调查表明:3707个小动物各种临床病例中,就有21.4%是跳蚤感染或跳蚤引起的皮肤过敏。其数量分别排在第二常见的猫疾病病例和第四常见的犬疾病病例。针对于跳蚤感染的致病作用,我们必须将宿主的过敏反应与寄生虫吸血作用区分开来。跳蚤叮咬引起的过敏症,同时又被称为跳蚤过敏性皮炎(FAD),是宿主机体对由跳蚤携带的抗原物质诱导产生的一种过敏状态。这种情况通常都发生在来自跳蚤唾液腺中的抗原物质注入宿主的时候。Ⅰ型过敏反应是引起犬猫临床症状的最重要因素。只有通过阻止易过敏动物被跳蚤叮咬才能最终实现FAD的临床症状改善。表2列出了鉴别FAD与其他相似疾病有效的诊断手段。

犬猫皮肤瘙痒和自我损伤等临床症状的严重程度主要取决于跳蚤感染状况、FAD持续时间、继发或并发皮肤感染状况、过敏程度以及所采取的治疗手段的疗效等(见图3)。以上这些因素决定着皮肤损伤的程度从几个小点到大面积斑疹不等。

除了皮肤损伤之外,成年跳蚤的吸血会引起年幼动物出现持续性贫血。有报道,72只雌性跳蚤每天可以消耗多达1ml的血液。因此,一只体重0.45kg的小猫如若感染了220只跳蚤,那么这些跳蚤极可能每天消耗该猫体重的10.0%(如,3.0ml)的血液。对于拥有相对较高血容量和铁元素含量的成年犬猫或是年幼家畜来说,持续几周的高度感染才会引起慢性的贫血现象。

图3 跳蚤引起的脱毛

当大量的跳蚤卵在同一时段被孵化时,人类自身也会受到影响。在一定的时间段内,这些跳蚤可能回到之前已经不再被跳蚤感染的宠物、主人身上和环境中。跳蚤叮咬人类的直接表现通常为严重的瘙痒丘疹和斑块,这些皮肤病变部位一般呈直线或集中分布,丘疹的中心往往还会有出血点(见图4)。瘙痒症的结果通常都是由抓挠引起的病灶继发细菌感染。有报道记载,儿童会出现不断增多的过敏反应、大面积的细菌斑、发疱或是多重感染的症状.

图4人腿部被跳蚤叮咬处及跳蚤引起的皮炎

跳蚤传播的威胁公众健康的病原体

最近几年,不断有关于犬媒介性疾病(CVBD)的报告出现。这些疾病包括巴贝西焦虫病、利氏曼原虫病、埃立克希体病以及心丝虫病等。很多报道介绍了先前非疫区出现了以前从未发现的新病原体,例如恶丝虫属或立克次氏体所引起的疾病。我们在关注那些能传播大量犬媒介性疾病(CVBD)的蜱、蚊子和白蛉的同时,同样也要关注跳蚤。下表选择性的列出了跳蚤携带的能影响公众健康的主要犬病原体(同样见表3)

传播巴尔通氏体

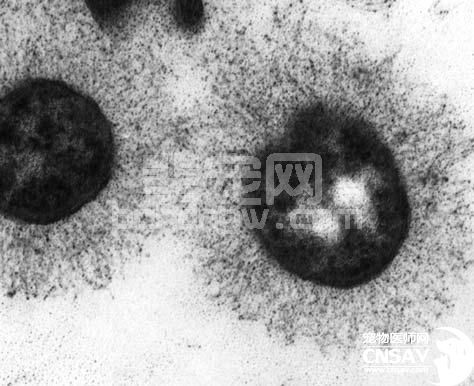

在过去10到15年内,巴尔通氏体感染不断被报道(见图5),犬作为潜在被感染的威胁也在增加。 猫是猫抓热(CSD)病原体汉氏巴尔通氏体(Bartonella henselae)的重要保虫宿主。此外,也有报道称,犬也会感染不同种类的巴尔通氏体(文森巴尔通氏体伯格霍夫亚种,B. vinsonii ssp. berghoffii;汉氏巴尔通氏体,B. henselae;克氏巴尔通氏体,B. clarridgeiae;B. washoensis;伊氏巴尔通氏体,B. eliza- bethae;五日热巴尔通氏体,B. quintana)。犬的唾液中也检测出四种巴尔通氏体。

与猫相反,犬通常都会出现与人类相似的临床症状。以上所提到的巴尔通氏体都会引起犬各种各样的病理和临床症状,主要包括:心内膜炎、心律不齐、心肌炎、肉芽肿、鼻炎、前色素层炎、脉络膜炎、肝脏疾病和猝死等。汉氏巴尔通氏体还会造成犬肝脏紫癜症和肝肉芽肿。在患淋巴瘤的犬血液和淋巴结中也检测出汉氏巴尔通氏体和五日热巴尔通氏体。据报道,汉氏巴尔通氏体、克氏巴尔通氏体、五日热巴尔通氏体和Bartonella. koehlerae主要由猫栉首蚤(见表3)或是由猫栉首蚤与虱和蜱等体外寄生虫共同传播。从影响公众健康角度看,巴尔通氏体病被认为是最新的人畜共患病,受到了医生的密切关注。汉氏巴尔通氏体和克氏巴尔通体作为猫爪热(CSD)的2大病原体,同时对人类的健康也有严重影响。虽然如此,尚未明确此病是否会在人和人之间直接进行传播;目前的报道人病例都主要与受感染动物抓伤有关(最早报道的是猫,同样也有关于犬的这方面的报道)。“战壕热”(五日热)病原体-五日热巴尔通氏体会引起人的心内膜炎和杆菌性血管瘤病。Bartonella. koehlerae也会引起人心内膜炎。最近,在因免疫系统受损而患运动失调、惊厥以及震颤等慢性神经症患者的外周血液中检测出了汉氏巴尔通氏体和文森巴尔通氏体伯格霍夫亚种。

图5电子显微镜下的汉赛巴尔通氏体,显示了巴尔通氏体黏附素A(BadA)对细菌黏附。V. Kempf, Heidelberg.许可使用此图。

在列出的所有巴尔通氏体亚种中,汉氏巴尔通氏体是猫爪热(CSD)最主要的罪魁祸首。考虑到跳蚤的传播能力以及犬是除猫之外该病另一个重要的保虫宿主,我们应该排除汉氏巴尔通氏体直接从犬传播到人类的可能性。已发表的案例包括被犬抓伤后人患骨髓炎以及淋巴结疾病(汉氏巴尔通氏体血清阳性反应),通过检验犬齿龈拭纸上的汉氏巴尔通氏体的DNA也验证了我们的推测。有人认为,对传播媒介(跳蚤和蜱)的控制可以降低疾病向犬的传播,从而可能降低疾病从犬到人的传播。备注:巴尔通氏体是一种革兰氏阴性细菌,它能引起人和犬的许多种疾病。巴尔通氏体通过各种节肢动物作为媒介进行传播,同时也可以通过动物咬伤和抓伤直接传播。由于巴尔通氏体通过犬猫身上的跳蚤传播,同时也极可能通过蜱进行传播,因此巴尔通氏体病也是一种重要的犬媒介性疾病(CVBD)

传播鼠疫

鼠疫是人类历史上破坏性最大的传染病。历史上的鼠疫大流行都是由外寄生虫媒介-鼠身上的跳蚤(如印鼠客蚤)传播的。而猫栉首蚤暂并未被确认是传播鼠疫细菌的有效媒介。主人患宠物所传染的鼠疫,与直接空气传播和暂寄居在宠物身上的鼠蚤叮咬有关。最近新的发现表明,犬具备携带腺鼠疫(鼠疫耶氏杆菌)的能力。坦桑尼亚的一项研究表明,对感染鼠疫的村庄内201只健康犬中检查时,发现5.5%的犬显示出了明显的鼠疫抗体阳性。这些犬同时也感染了严重的跳蚤,在犬身上检测出有猫栉首蚤和犬栉首蚤(93.8%猫蚤和6.2%犬蚤)。除此之外,最近也有报道称猫栉首蚤是鼠疫细菌有效的传播媒介,但和其他种类的跳蚤相比其危险性较低。尽管如此,猫栉首蚤仍旧可能是鼠疫第二重要传播媒介,在鼠疫控制程序中不可轻视猫栉首蚤的角色。

传播寄生虫病

跳蚤是全球广泛存在的犬复殖孔绦虫的中间宿主。犬感染绦虫是因为食入了感染了绦虫幼虫的跳蚤。据记载,猫身上每44只跳蚤以及犬身上每61只跳蚤就有一只跳蚤携带有犬复孔绦虫拟囊尾蚴。猫因猫栉首蚤感染绦虫的机率为2.3%,犬因猫栉首蚤感染绦虫的机率为1.2%,犬因犬栉首蚤感染绦虫的机率为3.1%;其中雄性跳蚤分布更广泛但感染强度低于雌性跳蚤。根据犬的性质(流浪犬、宠物犬和工作犬)、生活区域和检测样本(验尸或排泄物样品),以及检查方法的不同,犬感染绦虫的机率从0.4%(德国)至60%(墨西哥城)不等。

也有报道称,人类也偶尔感染犬复孔绦虫。尤其是当这些人畜共患病绦虫卵在摄食时被吃进去后,非常容易使得儿童感染绦虫病。

猫立克次氏体病感染

据报道,猫立克次氏体病作为一种急性立克次氏体病已经呈全球性分布,它同时也寄生在哺乳动物、人类以及一些体外寄生虫里。人患猫立克次氏体感染的临床症状与鼠斑疹伤寒症和登革热的临床征状相似;至今猫立克次氏体是否天生就只能依赖跳蚤仍旧是个迷。从犬身上搜集的猫栉首蚤的猫立克次氏体检测呈阳性反应,但是到目前为止并没有任何关于寄生了携带猫立克次氏体病跳蚤的动物表现出临床症状的报告。在目前我们的认识范围内,感染猫立克次氏体病的哺乳动物或犬的唯一角色很可能就是扩大已感染猫立克次氏体的跳蚤吸血动物范围;但是这也增加了人类通过其最亲密的爱犬而与立克次氏体病原体进行潜在的接触机会。

跳蚤对药物作用的敏感性

未能成功消灭宠物身上的跳蚤的主要原因是缺乏合理的控制方法和对主人教育不足造成的;而抗药性成为了人们抱怨的主要内容。关于跳蚤对杀虫剂的持续抗药性讨论持续了很长的时间。有数据显示,猫栉首蚤对很多活性成分(例如:氯丹、狄氏剂以及六氯环己烷(HCH))具有抗药性。虽然如此,由于猫栉首蚤的敏感性变化、生物测定条件以及亚种差异,关于猫栉首蚤抗药性的文献以及证据都是错综复杂的。为了弄清其中的某些问题并紧密的监控跳蚤对跳蚤杀虫剂的敏感性,1999年“吡虫啉跳蚤敏感性监控专家组”成立了。该团队针对全球不同国家的跳蚤进行了隔离测试(拜宠爽的主要成分是吡虫啉和二氯苯醚菊酯,译者注)。这个由拜耳动物保健支持的监控项目的目的是对从全球搜集的猫栉首蚤进行吡虫啉敏感性观察。为此,该小组进行了跳蚤幼虫生物检测以及对幼虫施加固定的3ppm吡虫啉的测试剂量(DD),以此对早期出现对吡虫啉敏感性降低可能性做抗药力转换的测试。在对768个隔离开来的跳蚤进行检查的时候,没有发现抗药性跳蚤的出现。该小组进一步测试并记录从各地方搜集来的跳蚤对于吡虫啉敏感性的所有变化,并持续不断的进行搜集工作以为宠物谋福利。

如何有效控制跳蚤以降低疾病传播

在控制跳蚤时,医生必须让宠物主人明白对宠物的治疗和对宠物生活环境的控制要同时进行。并且,这种综合方法要有规律定期进行。若要成功控制宠物跳蚤过敏性皮炎(FAD)、其他家养动物以及人类的潜在疾病的传播,一定要采取三管齐下的控制方法:

宠物本身定期应用药物,如拜宠爽

治疗其他的家养动物

对环境中蚤卵、幼虫和成蚤等进行环境控制用药(包括室内和室外)

该跳蚤控制程序应根据动物数量、室内和室外环境面积的大小、室外接触跳蚤的程度、室外面积的大小、间隔时间长短、家庭位置和是否有儿童等家庭具体不同状况细化而定。

通过使用驱避作用的杀蚤药物可实现对患跳蚤感染宠物的治疗,但同时保证彻底的卫生措施也非常重要。这些卫生设施包括对地毯、家俱、地板和壁橱等进行系统的、反复吸尘和清洁。若有条件,也可应用蒸汽清洗地毯、清洗或速冻常用的寝具等。室外环境控制也包括移除有机物质以及清洗犬经常睡觉的地方。定期使用具有驱避作用的宠物专用杀虫滴剂也可以实现对跳蚤的控制以及降低宠物受跳蚤感染的几率。许多活性成分可以控制宠物身上及其环境中的跳蚤。在对于抵抗成蚤的4种活性成分的对比研究中发现,吡虫啉(拜宠爽的主要成分是吡虫啉和二氯苯醚菊酯,译者注)在不同时间段均显示出了显著的强效灭蚤作用。同样也可采用适合动物特点以及主人作息时间的方法进行动物跳蚤控制。如果宠物太小或极容易因为使用杀虫药物而生病,建议可以使用跳蚤梳。

根据不同的临床症状和过敏情况,采用例如糖皮质激素和抗菌药物的支持性医药疗法对过敏性皮肤病进行控制,以避免出现继发性细菌感染。

预防跳蚤等传播的媒介性疾(CVBD)的最好方法是避免或尽量降低犬与CVBD的传播媒介,如:蜱、跳蚤、蚊子、白蛉、厩蝇和虱子等的接触。对于那些喜欢四处活动的动物来说,很难对其进行跳蚤控制。所以,我们建议使用强效的体外寄生虫驱虫剂。使用具有驱避功效的广谱体外寄生虫杀虫滴剂,如拜宠爽,可以控制由包括跳蚤在内很多传播媒介引起的犬媒介性疾病(CVBD)。