恶性卡他热(非洲)

定义:非洲恶性卡他热,也称斯诺落克特病,是牛和水牛的一种急性全身性疾病,特征为高热、鼻分泌物充盈、严重充血、口鼻黏膜弥漫性坏死,白细胞减少、眼炎、角膜浑浊及淋巴结肿大。

本病有四大类型:过急型、肠道型、头眼型和温和型。自然发病通常为头眼型,发病率低而致死率高。

病原学:在非洲,大羚羊恶性卡他热的病原体是一种疱疹病毒,其衣壳约100nm,囊膜约140~220nm。从病畜的任何组织都可分离到致病性强的病毒。棕黄层、淋巴结和网状内皮(RE)系统的其他组织中病毒滴度最高。一般认为,在非洲以外,本病由类似的病原体引起,因为其他各大洲的恶性卡他热与非洲所见相似。但是,尚未分离到能引起MCF的其他病原体。虽然非洲型MCF在其他地方也有发现,但仅见于动物园的动物。

地理分布:本病为一综合症,遍布全世界,并呈零星散发。1971~1972年冬季,美国科罗拉多牛群中发生一起严重的疫情。1798年欧洲,1832年瑞士,1920年美国及1924年加拿大相继报告了绵羊型疫情。南部非洲人认识大羚羊型MCF是在19世纪上半叶。该疱疹病毒病原体在肯尼亚分离获得。

传播: 本病从自然疫源宿主传播给异源宿主牛。非洲大羚羊是本病在非洲的自然宿主,本病在其他地方的宿主则被认为是绵羊。当牛在分娩时或分娩后与这些动物同时放牧会染上本病。密切接触是本病传播的关键。在梅岛疾病中心和非洲的独立研究证明患牛鼻分泌物携带非洲型MCF病毒。这些研究部分解释了本病在自然中是如何传播的,并表明在一定条件下本病可在牛和牛之间传播。

宿主:已知蓝非洲大羚羊(Connchaetes taurinus)和黑非洲大羚羊(C.gnu)是非洲型MCF的自然宿主,其感染是隐性的,牛是第二宿主,为显性感染,而在其他地方绵羊和牛分别为自然宿主和第二宿主。

临床症状:恶性卡他热临床上可分为四种类型——过急型,肠道型,头眼型和温和型。各征候群多变并且有相当重叠,容易漏检误诊。

1.过急性型 口鼻黏膜炎症严重,可见出血性胃肠炎,病程1~3天。

2.肠道型 特征为发烧、腹泻、口鼻黏膜严重充血。鼻眼分泌增多、淋巴结肿大,病程4~9天。

3.头眼型 该型是恶性卡他热的典型临床型。本病的第一征兆是发热,持续2~7天。接着是鼻眼排出分泌物。开始双侧鼻腔流浆液性鼻涕,不久呈粘液性,粘脓性,而后呈脓性,后期结壳,鼻孔部分或完全堵塞,从而导致呼吸困难。到此阶段病畜张口呼吸,流出涎水。

口腔黏膜呈现高度充血,表面弥漫性坏死,由于不影响到上皮基底层,坏死病变只是糜烂,而不是溃疡。由于下面的毛细管床暴露出来,这些病变呈粉色或红色。病变可见于唇、齿龈、硬颚软颚和面颊黏膜。尖端颊乳头往往受影响。乳头尖下陷,呈特征性红色钝平乳头,偶尔也有淤斑。病变引起剧痛,患畜拒绝口腔检查。

眼部病变有:流泪,到后期眼泪呈脓性。眼炎、巩膜静脉突出和眼睑肿胀普遍。角膜混浊从四周开始,并向中心发展,引发部分或完全失明。一般是双侧角膜混浊,但有时一只眼可比另一只眼更严重。角膜混浊还往往伴随怕光羞明。有这种症状的病畜大部分时间都闭着眼睛,并把头转向背光处。

发热是本病的常见症状,常呈双相型。体温一般较高,达104~107°F,并维持到死亡前不久,此时体温降至正常以下。疾病初期,渴感增强,一直到死亡前不久。疾病晚期,食欲减退。便秘是头眼型恶性卡他热常见症状,但到末期,也可见到腹泻。

虽然也可见到颤抖、运动失调和晚期眼球震颤,但神经症状仍然罕见。皮肤病变罕见。本型疾病病程一般为7~14天。

4.温和型:该型疾病是用改良型病毒实验感染牛引起的,不久就可康复。

大体病变:大体病变因疾病类型和病程不同而很不相同,死于过急型疾病的动物一般不显可诊病变。

肠道型或头眼型,尸体因病程表现为正常、脱水或消瘦。鼻镜上结有厚厚的硬壳,刮去后露出不规则的粗糙表面。

呼吸系统病变有轻有重,有的只有轻微的浆液性或多量粘液脓性分泌物、鼻黏膜充血,病程短时有轻微到中等的浆液性渗出物。在后期,有大量脓性分泌物,黏膜广泛充血并水肿。常见糜烂,偶尔见有格鲁布性假膜,假膜剥离露出粗糙表面。鼻甲严重发炎并常覆盖一层假膜,喉和喉黏膜充血、肿胀,到后来发展成多发性糜烂或溃疡。病变常被灰黄色粘性渗出物部分覆盖。气管、支气管黏膜充血,通常出现淤血性溃疡,过急型病例肺脏正常,在其他型中可能出现肺气肿。支气肺炎可使慢性病例复杂化。

过急型病例消化道黏膜没有显著的病变,其他型疾病患畜常见症状有充血和弥漫性浅表性坏死。口腔乳头尖端、齿龈、双侧腭和面颊常有糜烂性病变。舌头一般正常。食管可能充血,糜烂并有假膜。瘤胃、网胃和瓣胃除有充血区外没有其他病变,皱胃黏膜通常充血、水肿,并有淤血点。出血性溃疡也较普遍,尤其是在幽门区。小肠壁因水肿而坚硬并增厚。浆膜有淤斑。前半段肠黏膜严重充血并有血色内容物。病变向大肠一头逐步减轻。Peyer's氏淋巴集结通常正常,或呈现浅表性坏死。大肠变化轻微,主要是沿纵向黏膜皱褶有充血线。大肠内容物量少,有的干结,有的呈糨糊状,或带血。肾脏可能有特征性病变,很难见到,若有就很典型。病变是非化脓性间质性肾炎,病灶通常较小(2~4mm)。

病灶在囊膜表面而稍呈圆形突出,呈白色,表示单核细胞浸润。膀胱往往正常,或者其黏膜可能充血。肝脏稍有肿大,并可能有粒状白色病灶。胆囊扩张,但正常。脾脏肿大,脾小体突出。心脏在冠状沟可有淤血,心内膜显现白色条纹。

通常所有淋巴结都受到影响,但腹部淋巴结比周围淋巴结及头颈淋巴结受影响要轻。受影响的淋巴结比正常大2~5倍,偶尔可达10倍,一般有出血。有的淋巴结在正常动物中一般太小而看不清楚,当遭恶性卡他热侵袭时就很清楚了。

诊断:在非洲与感染动物、产犊大羚羊,或在其他地方与产羔母羊曾有密切接触史有助于作出初步诊断。然而本病潜伏期长,往往很难弄清恶性卡他热自然宿主和异源宿主之间的关系。典型的临床特征有助于作出假设性诊断。如高温,鼻腔溢液,口腔鼻腔黏膜严重充血和弥漫性坏死,眼炎,角膜混浊,周围淋巴结肿大。在畜群中有一头或多头动物可被感染。

鉴别诊断: 恶性卡他热的临床综合症状与其他一些疾病,尤其是引起牛口腔黏膜坏死,溃疡和糜烂的疾病很相似。因此,鉴别诊断应包括蓝舌病、牛病毒性腹泻/黏膜病(BVD/MD)、牛瘟、水疱病和误食腐蚀性物质。

1.蓝舌病:恶性卡他热的临床反应有些像蓝舌病,尤其是口腔黏膜弥漫性坏死和鼻镜结壳等。在蓝舌病常见跛行,而在恶性卡他热则不见跛行,恶性卡他热往往有眼炎和角膜混浊,而在蓝舌病却罕见。鉴别诊断这两种疾病须使用病毒学、血清学和组织病理学检查。

2.牛病毒性腹泻/黏膜病(BVD/MD):BVD典型临床综合症为零星发生,特征为发热、白细胞减少、腹泻、流泪、鼻溢液和口腔黏膜糜烂。

与MCF不同,BVD的口腔病变孤立分散,呈圆形或界线清晰下陷。MCF常见的严重充血和眼炎在BVD却不见。在MCF,腹泻也罕见。

最终鉴别诊断需进行病毒学、血清学和组织病理学试验。

3.牛瘟:牛瘟在非洲和亚洲部分地区流行。牛瘟临床症状与BVD/MD相似。该病的发病率和死亡率都很高。其危害比MCF要大得多。牛瘟病毒温和株很容易诊为MCF温和型。

4.疱疹性疾病:如口蹄疫或水泡性口炎可根据牛口腔黏膜、乳头和冠状带出现疱疹,而排除本病,这些疱疹很快破裂,露出表皮。

实验室确诊采样:实验室检查MCF所需的样品包括:

1.分离病毒和计数细胞所用血液。采集血液应加EDTA(1ml血加1mgEDTA)或肝素抗凝。

2.分离病毒所用组织:脾、淋巴结、肾上腺和甲状腺。(分离病毒所用血液和组织应冷藏,而不冻结,并尽快送往实验室。)

3.组织病理学检查所用组织:肾、脾、肝、肾上腺和淋巴结薄切片,用10%中性缓冲福尔马林(生理盐水或PBS配)固定。

4.需采集成对血清:一份在发病初始时采集,第二份在康复或病死时采集。

实验室确诊:取棕黄层或组织细胞悬液接种于牛甲状腺细胞培养物,检查典型的CPE。接种牛肾上腺、肾、睾丸细胞和甲状腺细胞也可观察到CPE。

最后诊断需要动物传代。可用特异性抗血清作病毒中和试验。

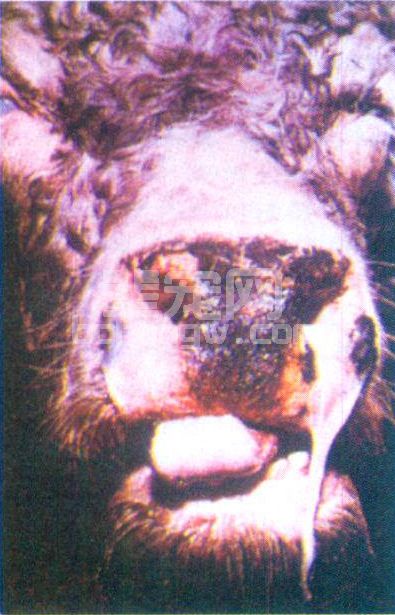

图1角膜混浊和鼻镜结痂(MCF)

图2鼻流粘液和鼻镜结痂(MCF)

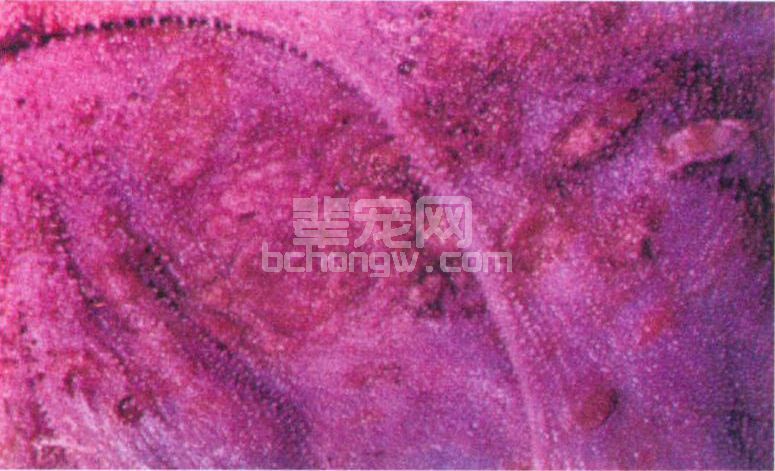

图3鼻甲黏膜出血和坏死(MCF)

图4角膜混浊、眼睑潮红及结膜炎

图5舌糜烂(MCF)

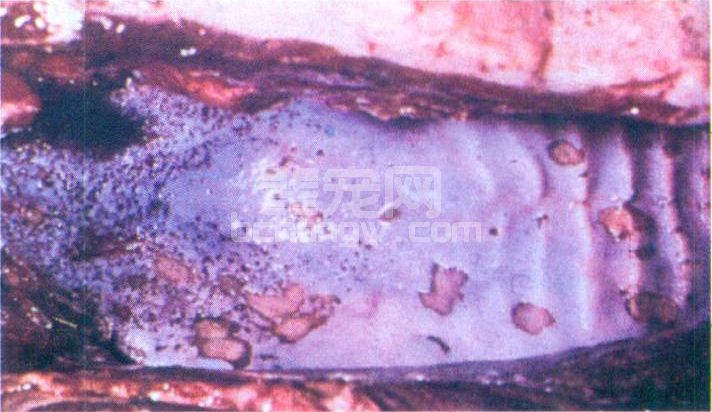

图6硬腭糜烂(MCF)

图7某些乳突顶端坏死、凹陷(MCF)

图8瓣胃黏膜糜烂(MCF)

图9小肠糜烂出血(MCF)

图10远端结肠“斑马样条纹”(MCF)

图11肩胛前淋巴结水肿并肿大(MCF)

图12淋巴结水肿并肿大(MCF)

图13肾切面淋巴细胞浸润(MCF)